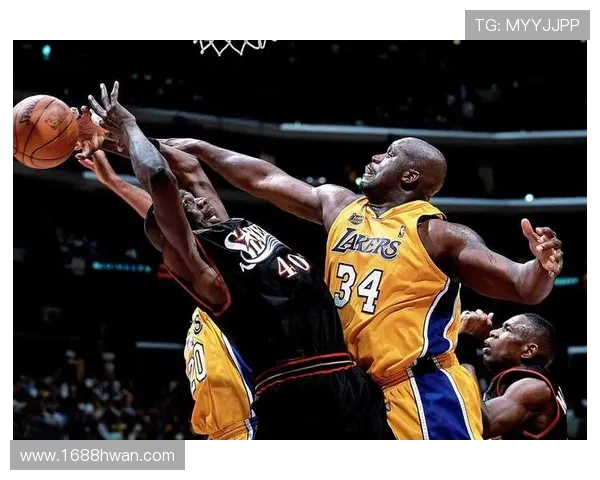

当我与奥尼尔并肩作战,场均能够轰下38分16篮板,这样的数据在任何一个赛季都堪称统治级。然而,令人费解的是,即便我们在个人层面展现出压倒性的实力,却依然未能最终夺得总冠军。这背后的原因复杂而多维,并非简单的数据堆积就能解决问题。本文将从四个方面展开分析:首先是球队整体阵容的短板和角色球员的缺陷;其次是战术体系的不完善与教练层面的不足;第三是联盟竞争格局的残酷以及对手的针对性防守;第四则是心理因素与团队氛围对胜负的深层影响。通过对这四个层面的详细阐述,我们将逐步剖析为何即便拥有个人层面的超级表现,仍无法将其转化为最终的冠军荣誉。这不仅是对篮球竞技残酷性的写照,也是对团队协作与整体平衡的重要提醒。最后,文章将结合案例做出总结,揭示团队与个人之间的微妙关系,为理解篮球比赛提供一个更全面的视角。

1、阵容短板与角色缺陷

篮球是五个人的运动,单凭我与奥尼尔的双核数据,并不能弥补阵容的整体短板。虽然我们在进攻端展现出统治力,但队伍中缺乏稳定的第三得分点,这意味着当对手集中火力限制我们两人时,其他人无法及时站出来得分,导致球队进攻手段单一。

在防守端,球队的外线防守成为了致命弱点。奥尼尔坐镇内线虽能震慑篮下,但对方往往通过大量的外线投射和挡拆战术来瓦解防守。而缺乏顶级外线防守者,使得球队在关键时刻常常被三分球击穿,这直接削弱了我们统治级的数据所能带来的优势。

此外,替补席的深度不足同样是关键问题。比赛进入到高强度的季后赛时,替补球员能否提供火力支持与防守能量,往往决定了球队能否坚持到最后。我们球队的板凳阵容过于薄弱,无法与对手豪强相比,这也是最终无缘冠军的重要原因。

2、战术体系与教练不足

再强的球员若没有合适的战术体系,也很难发挥到极致。虽然我和奥尼尔的数据惊人,但球队的战术体系却显得粗糙和依赖个人能力。过度依赖单打和个人强攻,使得进攻流畅度不足,遇到防守强度更高的季后赛对手时,就显得捉襟见肘。

教练组的临场应变能力也成为问题。在系列赛中,面对对手不断变化的战术调整,我们的教练往往不能及时给出有效的对策。比如,当对手通过收缩内线和双人包夹限制奥尼尔时,我们并未能迅速建立起高效的外线进攻回应,导致场上陷入被动。

同时,球队在攻防转换上的效千亿球友会率低下,也是源于教练布置的不够科学。我们的节奏过于依赖慢速阵地战,虽然适合奥尼尔的内线优势,但却让对手有充足时间布置防守,限制了我个人的突破与投射。战术的不平衡,使得我们难以适应不同风格的对手。

3、联盟格局与对手强大

当时的联盟竞争格局极为激烈,几乎每支争冠球队都拥有多位全明星级别的球员。我们虽然在核心配置上足够豪华,但对手在整体阵容深度与团队默契上却更胜一筹。这种竞争环境,使得单纯依靠两名球星的数据爆炸,并不足以打破对手的整体优势。

对手在战术针对性上的部署也极为到位。为了限制奥尼尔的内线统治力,他们会轮番派出大个子消耗体力,再辅以外围球员快速夹击。而针对我个人的得分能力,则会通过包夹与联防相结合的方式迫使我传球,让其他角色球员去承担进攻责任,这种战略往往奏效。

此外,联盟中的一些顶级球队在经验和冠军底蕴上远超我们。他们的核心球员经历过无数高强度的季后赛对抗,心理和战术执行力更为成熟。这种差距,在关键的生死战中尤其明显,导致我们在关键时刻总是功亏一篑。

4、心理因素与团队氛围

除了阵容和战术层面的不足,心理因素同样不可忽视。赛季中,虽然我与奥尼尔的数据亮眼,但两人之间的磨合并非毫无问题。在关键时刻,球权分配与个人欲望可能引发内心的波动,这些潜在的矛盾会影响到整体团队的氛围。

团队氛围的稳定性,直接关系到球员在场上的执行力。当替补球员感受到自己被边缘化,或者认为球队过度依赖双核时,他们的积极性难免下降。这种心理落差,在季后赛对抗的高压环境下,被无限放大,进而影响整体战斗力。

同时,心理承受力的不足也是一大隐忧。面对媒体的压力、球迷的期待,以及对手的垃圾话干扰,球队并未展现出足够的韧性。即便我们在常规赛表现出色,但一旦陷入逆境,整体士气往往急速下滑,缺乏绝地反击的精神支撑。

总结:

当我与奥尼尔并肩作战,场均38分16篮板的表现已经足够证明我们在个人层面的统治力。然而,篮球是一项强调团队平衡与整体性的运动。阵容短板、战术不足、强敌环伺以及心理波动,构成了我们未能夺冠的多重原因。即便拥有最耀眼的数据,若缺乏完善的体系和团队支撑,最终依然难以捧起奖杯。

从这个角度来看,这段经历不仅揭示了个人英雄主义的局限性,也让我们重新认识了团队协作的重要性。冠军不仅属于数据华丽的球星,更属于整个团队的共同努力。唯有当个人与团队实现真正融合,才能将耀眼的数据转化为最终的胜利与荣耀。